技术

更多 >能源

更多 >-

-

煤炭与新能源融合发展,如何实现“1+1>2”

清晨,位于安徽省淮南市丁集矿采煤沉陷区5300亩的水面上,37.28万片蓝色光伏板整齐排列,在阳光照射下与波光粼粼的水面交相辉映,格外壮丽。

科技日报 2025-12-23

-

-

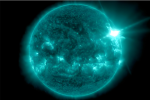

“人造太阳”,正照进现实

“聚变之路”既是一条科学探索之路,也是一条人类追求清洁能源的共同奋斗之路。

人民网-人民日报 2025-12-22

材料

更多 >-

-

我科学家发现新矿物金秀矿

近日,经国际矿物学会新矿物命名与分类专业委员会评审投票,我国申请的新矿物——镍铋锑砷硫化物获得正式批准。

光明日报 2025-12-19