早餐便利店用塑料杯装的热豆浆、外卖塑料盒中冒着热气的麻辣烫、夜市摊里把碗碟套上塑料袋盛放的热炒盖饭……这些常见的生活场景背后,隐藏着怎样的安全风险?

近日,“男子日均点外卖2.5次患病需终身服药”的话题登上热搜,引发公众对外卖塑料餐盒安全性的广泛关注。那么,市面上材质各异的塑料餐盒,其安全性有何差异?消费者又该如何选择?记者对此展开调查。

事实上,我国已从2024年9月6日起正式实施《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》(GB4806.7-2023)。标准明确规定,塑料餐盒在预期使用条件下(包括温度、时间等)不得释放有害物质,相关化学物质迁移量需符合安全限量,且必须在产品上清晰标注最高使用温度。

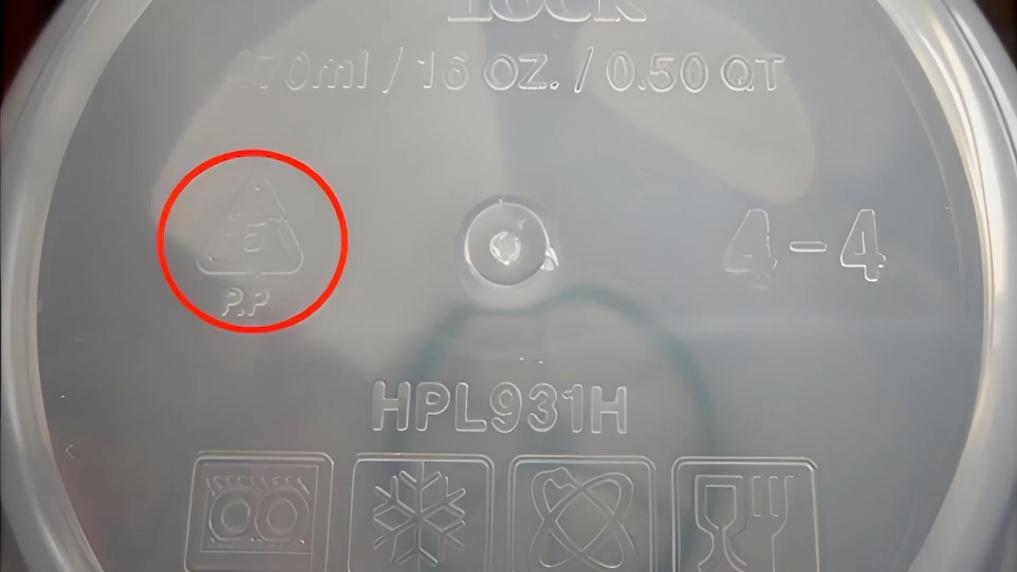

但专家提醒,即便标注“微波炉适用”的5号聚丙烯餐盒,也仅能保证有害化学物质迁移量符合安全标准,其在高温环境下仍可能导致微塑料释放。

值得注意的是,目前,耐高温新型包装等环保替代品已逐步进入市场,但因其生产成本相对较高,这些新型餐盒的推广速度也相对缓慢。如何在保障环保、健康的同时平衡成本压力,仍是餐饮行业与消费者需要共同面对的课题。

如今,方便快捷的外卖食品已经深度融入人们的日常生活。但便捷的背后,食品包装的安全问题也不容忽视。看清塑料材质编号、及时转移食物、谨慎加热操作……这些生活中的细节都是守护健康的重要防线。毕竟,我们在享用美食时,不应把那些看不见的“潜在风险”一并吃下。