- 习近平在联合国生物多样性峰会上发表重要讲话

- 习近平:中国承诺实现碳达峰到碳中和的时间 远远短于发达国家

- 习近平瞩望绿水青山

- 践行“两山”理念,建设美丽中国

- 习近平:生态是宝藏 是资源 也是财富

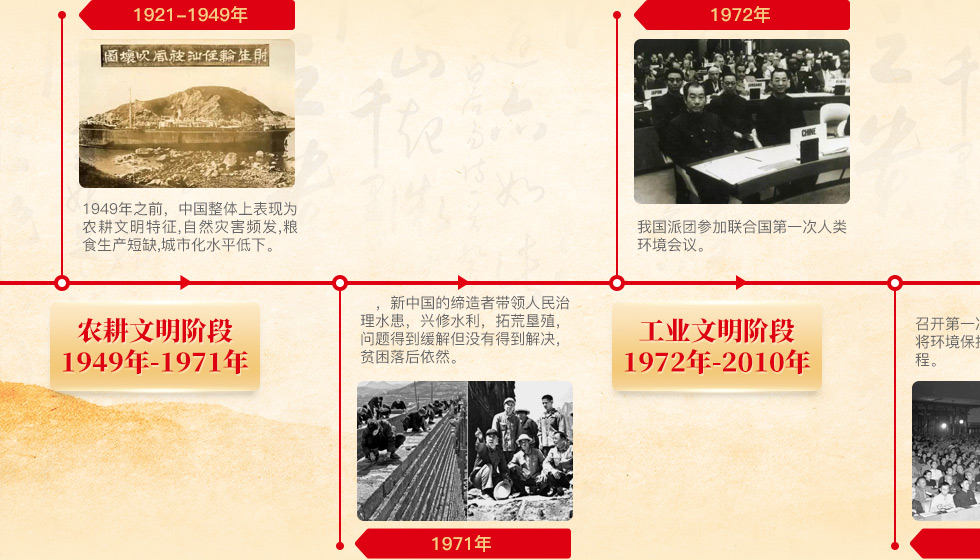

中国的生态环境建设,经历了新中国建立之初生产力低下的农耕文明,改革开放后的工业文明,迈向生态文明的三大阶段。

在百年奋斗历程中,中国共产党领导人民锐意进取、奋楫笃行,取得了生态文明建设的辉煌成就,为建设人与自然和谐共生的美丽中国打下了坚实基础。

-

1.战略谋划部署不断加强

更多>在“五位一体”总体布局中,生态文明建设是其中一位;在新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略中,坚持人与自然和谐共生是其中一条;在新发展理念中,绿色发展是其中一项;在三大攻坚战中,污染防治是其中一战;在到本世纪中叶建成社会主义现代化强国目标中,美丽是其中一个。党的十九大修改通过的党章增加“增强绿水青山就是金山银山的意识”等内容,2018年3月通过的宪法修正案将生态文明写入宪法,实现了党的主张、国家意志、人民意愿的高度统一。

-

2.绿色发展成效逐步显现

更多>坚决贯彻新发展理念,大力推动产业结构、能源结构、交通运输结构、农业投入结构调整。清洁能源占能源消费比重达24.3%,光伏、风能装机容量、发电量均居世界首位。资源能源利用效率大幅提升,碳排放强度持续下降。截至2020年年底,我国单位GDP二氧化碳排放较2005年降低约48.4%,超额完成下降40%~45%的目标。

-

3.生态环境质量持续改善

更多>坚决向污染宣战,“十三五”规划纲要确定的9项生态环境约束性指标超额完成。森林覆盖率和森林蓄积量连续30年保持“双增长”,自然保护地面积占全国陆域国土面积的18%,初步划定的生态保护红线面积约占陆域国土面积的25%以上。人民群众身边的蓝天白云、清水绿岸明显增多,生态环境获得感、幸福感、安全感显著增强。

-

4.生态文明制度体系不断完善

更多>加快生态文明体制改革,出台数十项生态文明建设相关具体改革方案,生态文明四梁八柱性质的制度体系基本形成。制修订近30部生态环境与资源保护相关法律,生态环境法律体系日趋完善。中央生态环境保护督察工作深入推进,已成为推动落实生态环境保护责任的硬招实招。

-

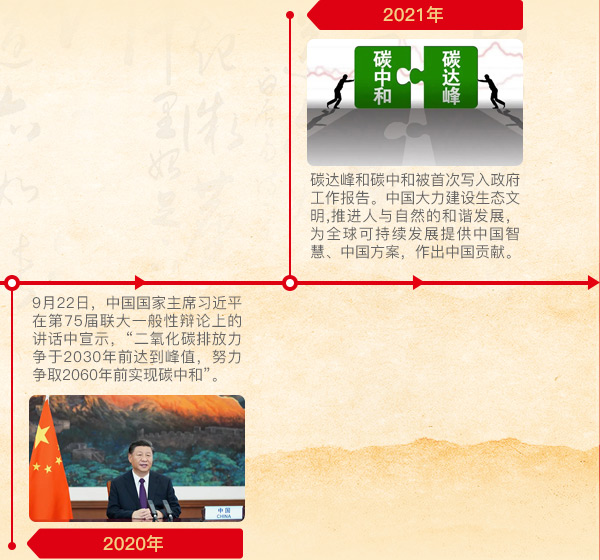

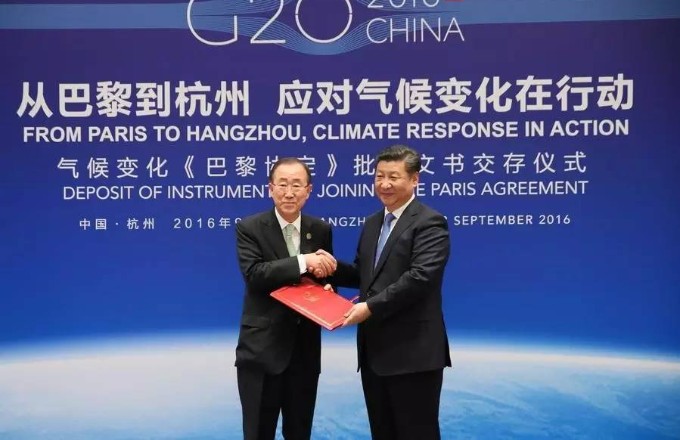

5.全球环境治理贡献日益凸显

更多>作为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者,引领全球气候变化谈判进程,推动《巴黎协定》达成、签署、生效和实施,提出碳达峰碳中和目标愿景,展现负责任大国担当。深入开展绿色“一带一路”建设。成功申请举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会。我国生态文明建设成就得到国际社会高度认可。

在党带领人民推进生态文明建设和生态环境保护的历史进程中,探索积累了许多行之有效的成功做法和宝贵经验。我们要继承和发扬好这些宝贵经验,推动生态环境保护工作不断取得新成效。

-

1.坚持党对生态环境保护的领导

生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题,也是关系民生的重大社会问题。随着经济社会发展和实践深入,从当年的“两个文明”到“三位一体”“四位一体”,再到今天的“五位一体”,体现了我们党对中国特色社会主义总体布局认识的不断深化,明确了生态文明建设在党和国家事业全局中的重要地位。我们要始终坚持党对生态文明建设的领导,落实“党政同责、一岗双责”,坚决扛起生态文明建设政治责任,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,心怀“国之大者”,坚持方向不变、力度不减,确保党中央关于生态环境保护的决策部署落地见效。

-

4.坚持经济发展和生态环境保护的辩证统一

绿水青山就是金山银山,诠释了经济发展和生态环境保护的关系,指明了实现发展和保护协同共生的路径。从索取资源不考虑环境换取发展,用绿水青山换金山银山;到发展与环境问题矛盾激化,既要金山银山也要保住绿水青山;再到认识到绿水青山本身就是金山银山,通过绿水青山带来金山银山,将生态优势变成经济优势。这是经济增长方式转变的过程,也是发展观念不断进步的过程。我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念,保持战略定力,加快推动形成绿色发展方式和生活方式,让良好生态环境成为经济社会持续健康发展的支撑点,坚定不移走生态优先、绿色发展的高质量发展之路。

-

2.坚持党的创新理论引领

从发出“绿化祖国”伟大号召到提出“保护环境是全国人民根本利益所在”,从实施可持续发展战略到提出科学发展观,再到形成习近平生态文明思想,生动展现了不同发展阶段我们党创造性地回答人与自然、经济发展与生态环保关系问题所取得的创新理论成果。尤其是习近平生态文明思想系统回答了为什么建设生态文明、建设什么样的生态文明、怎样建设生态文明等重大理论和实践问题,成为指导生态文明建设和生态环境保护的总方针、总依据和总要求。我们必须坚持以习近平生态文明思想为指引,在学思用贯通、知信行统一上下功夫,不断增强学习宣传贯彻的政治自觉、思想自觉和行动自觉,勇作习近平生态文明思想的坚定信仰者、忠实践行者、不懈奋斗者。

-

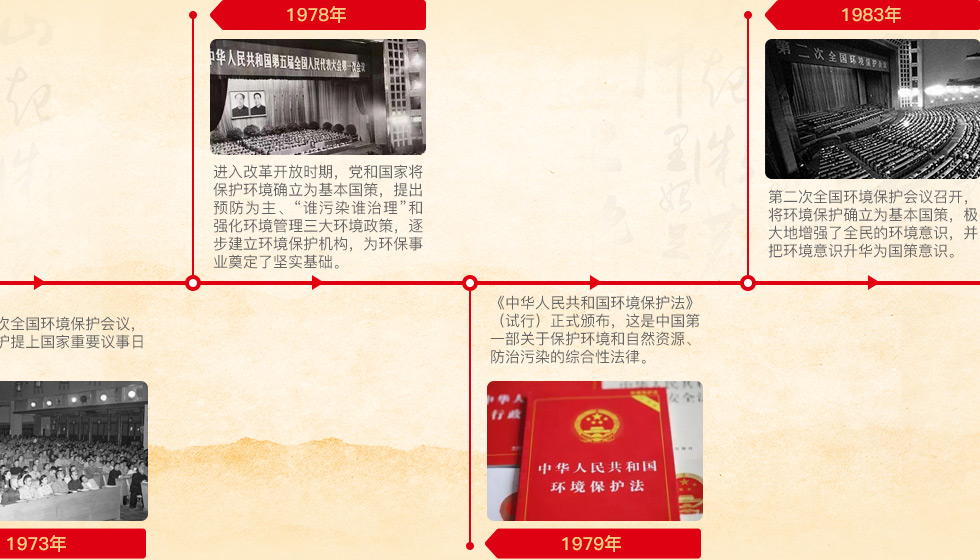

5.坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境

保护生态环境必须依靠制度、依靠法治。从“32字”环保工作方针、八项环境管理制度,到生态环境指标成为经济社会发展约束性指标,再到党的十八大以来加快推进生态文明制度体系建设;从1979年环境保护法颁布试行,到基本形成覆盖大气、水、土壤、自然生态、核安全等主要环境要素的法律法规体系;从1984年在城乡建设环境保护部设立环境保护局,到2018年组建生态环境部,我国生态环境保护的法律制度体系和体制机制不断完善,为生态环境保护事业发展提供了有力保障。我们必须坚持深化生态文明体制改革,持续完善生态环境法律法规,构建源头严防、过程严管、后果严惩的生态文明制度体系,形成党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的“大环保”工作格局,不断提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平。

-

3.坚持以人民为中心

良好的生态环境是最普惠的民生福祉。从1972年北京官厅水库发生水污染事件后实施我国第一项治污工程,到20世纪90年代全面开展“三河”(淮河、海河、辽河)、“三湖”(太湖、巢湖、滇池)水污染防治,到21世纪初大力推进主要污染物总量减排,再到党的十八大以来全面推进蓝天、碧水、净土保卫战,我国污染防治力度不断加大,解决了一大批关系民生的突出环境问题。我们必须坚持把人民群众对优美生态环境的期待作为环保人努力的方向,统筹污染治理、生态保护、应对气候变化,深入打好污染防治攻坚战,提供更多优质生态产品,让人民群众在天蓝、地绿、水清的优美生态环境中生产生活。

-

6.坚持参与全球生态环境治理

建设绿色家园是人类的共同梦想。我国生态环境保护事业一贯坚持统筹国际国内两个大局,已批准实施30多项与生态环境有关的多边公约或议定书,从早期的环保理念、技术、资金等“引进来”为主,到后来双向交流互动,我国生态文明理念、环保技术等“走出去”日益常态化。我们必须秉持人类命运共同体理念,坚持多边主义,深度参与全球环境治理,切实履行气候变化、生物多样性等环境公约义务,有力推进绿色“一带一路”建设,为全球可持续发展提供中国智慧、中国方案,作出中国贡献。

在如火如荼的生态文明建设历程中,中华民族党民一心,涌现出无数优秀的党员生态先锋,他们不畏苦 、不怕难,冲在环境保护和治理污染的第一线,为群众树立了生态文明建设的榜样。

随着生态文明思想的不断深入,越来越多的企业积极响应国家号召,着力探索绿色低碳转型之路,为经济绿色发展贡献力量。

-

中国环保与国经中心达成战略合作 将探索“双碳”行业标准

6月21日,中国环境保护集团与中国国际经济交流中心战略合作协议签约仪式在北京举行。

-

盈峰环境仙桃生活垃圾焚烧发电厂荣获湖北省环境保护政府奖

6月7日,盈峰环境仙桃生活垃圾焚烧发电厂作为获奖企业参与第六届湖北省环境保护政府奖颁奖大会。

-

华为再出手危废领域,推出固废智能体解决方案

6月5日,华为技术有限公司与神彩科技股份有限公司联合推出了“固废智能体解决方案”。

-

荒滩变公园,生态屏障“护航”三峡

-

华蓥市:乡村旅游让贫困村华丽转身

-

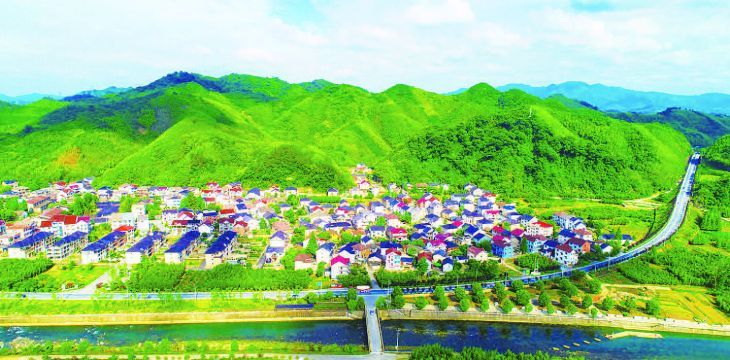

浙江杭州:美丽乡村 产业兴旺

-

巴里坤县禁牧休牧还草,环境持续向好

-

湖南道县:昔日荒草塘 变身生态园

-

赛里木湖景区:山更青水更绿