绿色甲醇,因其燃烧高效、排放清洁、可再生等特点,正逐渐成为全球能源转型的新热点。它能将风、光发电间歇不稳定的电能储存起来,比电池储能更灵活、更可持续,因此又被称为“液态阳光”。

近年来,绿氢制取绿醇项目在国内迎来投资热潮,吸引来自电力、交通、化工以及新能源等领域在内的众多企业纷纷布局,俨然成为了新能源领域的下一个风口。

据金联创氢能数据库显示,截至2025年5月,全国规划、在建、投运绿氢氨醇项目704个。其中绿色甲醇项目153个,产能合计5570万吨/年,单个项目产能36万吨/年。这也从一个侧面反映出了绿色甲醇的火爆程度。

然而,近期马士基甲醇动力船“退绿用灰”、生物质原料价格暴涨等事件接连爆发,暴露出绿色甲醇产业从技术到市场的系统性困境,这场脱碳革命正陷入“理想丰满、现实骨感”的博弈漩涡。

吉利全球首个亿吨级绿色甲醇项目的撤销,更是给各方都破了一盆冷水,让大家都冷静了下来,开始仔细审视绿醇项目的复杂性和潜在风险。

据内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅消息,6月16日,吉利集团旗下内蒙古液态阳光能源科技有限公司申报的“全球首个亿吨级液态阳光绿色甲醇制造项目”撤销。目前,在线审批办事大厅已无法查到此公告。

按照项目备案审批流程,项目备案两年内未开工建设或未办理其他手续的,如果不再继续实施,需要备案方主动申请撤销已备案项目。目前,项目方未公布具体的撤销原因。

图为全球首个亿吨级绿色甲醇项目撤销公告。

图源:内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅

一年半以前的2024年1月18日,这个被誉为“全球首个亿吨级液态阳光绿色甲醇制造项目”获备案。该项目总投资185.3亿元,其中自有资金95.3亿元,申请银行贷款90亿元;计划建设起止年限为2024年07月至2026年08月。

项目一期建成年产绿色低碳甲醇50万吨示范项目,二期建成年产绿色低碳甲醇500万吨项目,远期规划总体形成年产1亿吨绿色低碳甲醇产能。

据爱企查显示,内蒙古液态阳光能源科技有限公司于2023年12月22日成立,法定代表人为俞学良,注册资本1亿人民币,注册地位于内蒙古阿拉善盟。股东信息显示,该公司由吉利旗下浙江醇氢绿色能源科技有限公司与运达股份、中国南水北调集团新能源投资有限公司、内蒙古阿拉善能源有限责任公司共同持股,吉利为实际控股股东。

图为内蒙古液态阳光能源科技有限公司股东信息。

图源:爱企查

根据合作四方签订的协议,各方将共同推进地方甲醇经济产业及绿色低碳交通建设,联合打造绿色能源“电-醇”制备应用全产业链,建设零碳甲醇重卡燃料生产应用一体化示范基地。

事实上,该项目在备案后已经取得了一定的进展。2024年10月27日,内蒙古液态阳光能源科技有限公司阿拉善年产50万吨绿色甲醇首期10万吨示范项目启动仪式在阿拉善高新区举行。醇氢科技、南水北调集团、运达股份以及地方政府代表均出席了项目启动仪式。

据了解,该项目为全球首个亿吨级液态阳光绿色甲醇制造项目的一部分,是中国首个50万吨级电解水制氢耦合工业捕集的二氧化碳合成绿色甲醇项目。项目备案告知书中也显示,该项目采用绿色低碳甲醇制备核心技术,将CO2与H2混合经加压后一步法合成甲醇。

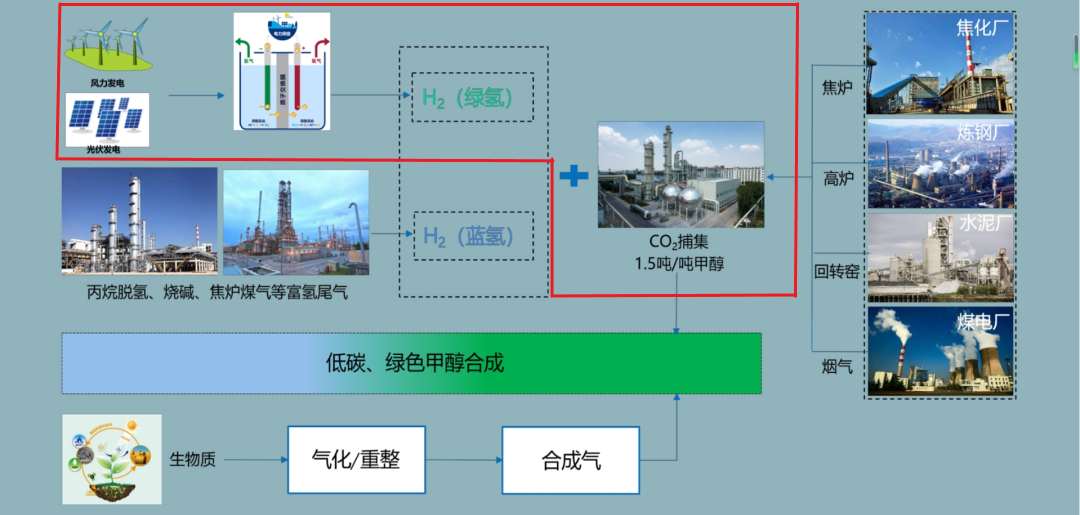

图为低碳、绿色甲醇合成示范图。

源源:运达能源

这一项目绿色甲醇制取的逻辑是 “绿氢+CCUS”:通过风光电电解水制绿氢,耦合工业捕集的二氧化碳合成甲醇,理论上可实现近零碳排放。但现实中,两大核心环节成本高企,让绿色甲醇的“低碳溢价”沦为负担。

在电解水制氢方面,立足阿拉善盟当地约13亿千瓦风光电资源,即便风光资源丰富,但绿氢成本仍高达20—30元/千克(灰氢仅8—12元/千克),仅电解水环节就占绿色甲醇成本的80%以上。

在工业捕集二氧化碳方面,碳捕集的成本与二氧化碳浓度成反比,不同生产过程的二氧化碳捕集成本差异较大。根据相关数据,水泥是我国碳捕集成本最高的行业,达到430—650元/吨。燃煤发电和钢铁行业的CO₂捕集成本分别为300—450元/吨和348—560元/吨。

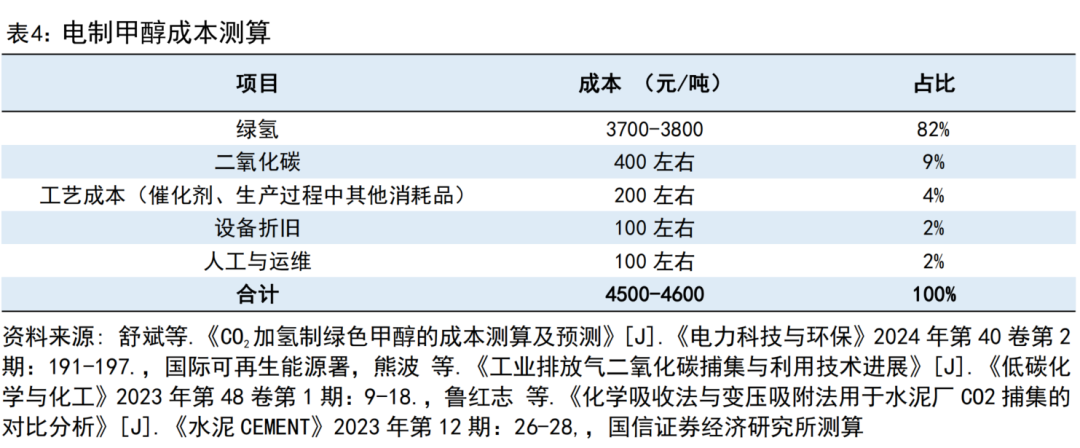

整体来看,根据国信证券对年产 10万吨二氧化碳加氢制甲醇项目的测算分析,电制甲醇的成本为 4500—4600 元/吨,其中氢气成本为主要成本,占比达到 82%,二氧化碳成本占比 9%。

图说:二氧化碳加氢电制甲醇成本测算

来源:国信证券

目前,全球绿色甲醇供应不足,每吨绿色甲醇的价格是传统燃油的两倍以上,可提供热值仅为传统燃油的二分之一。也就是说,单个航程航运公司需要支付超过于4倍的传统燃料成本。

除了成本,绿色甲醇的产业化,还需突破 “技术落地”与“加注网络” 双重瓶颈。目前,生物质制甲醇、绿电制甲醇等路线仍处试点阶段,大规模量产的稳定性、经济性尚未得到有效验证,由此带来了实际落地产能与未来需求之前的严重错配。

同时,即使技术逐渐成熟,产能实现落地,加注网络的缺失仍让绿色甲醇难以触达终端,少部分到达终端的则要支付额外的运输成本。全球仅鹿特丹、上海等少数港口具备绿色甲醇加注能力,中国沿海省份中,仅上海港实现“船对船”加注,其余地区仍处空白。

马士基就在近日透露由于发动机问题及绿色燃料供应问题,目前已交付的12艘甲醇双燃料集装箱船中有4艘仍在使用灰色甲醇。而且,虽然马士基已经进行了大约30次甲醇加注作业,包括船对船、码头和特殊运输,但缺乏标准化流程仍然是一个挑战。

图说:“阿斯特丽德马士基”轮在洋山港加注绿色甲醇

来源:上观新闻

此外,在认证端,国际标准也存在“卡脖子”问题。欧盟主导的 ISCC认证是绿色甲醇进入国际市场的“通行证”,但认证周期长达6—12个月,且中国认证机构稀缺、国际互认不足,导致国内项目即使投产,也难以对接海外需求(如马士基对“合规绿醇”的严格要求)。

ISCC要求对生产工艺各环节及主体进行认证,须对生物质原料供应,以及绿色甲醇生产、运输、储存、加注等环节分别认证,确保降碳指标达到65%,全生命周期的认证过程周期长,要求繁琐苛刻。这些因素都是船用甲醇燃料发展过程中需要解决的问题。

根据亚化咨询《中国绿色甲醇项目数据库》显示,截至2025年3月,中国已经能够供应符合ISCC认证的绿色甲醇的项目只有两个,分别是:香港中华煤气位于内蒙古鄂尔多斯的甲醇生产工厂;中石油大庆炼化公司生物质天然气制绿色甲醇项目。

现阶段绿色甲醇所面临的产业困局,本质是 “低碳转型的系统性挑战”:技术、成本、供应链、标准需协同突破,而非单一环节的突进。未来需要产业链各方协同一致,构建“产能—加注—市场”闭环,方能打通市场堵点,迎来更大的发展。

值得注意的是,若加上碳税成本,绿色甲醇的价格优势更能体现,每吨绿色甲醇相比于煤制甲醇可以减排近4吨CO2,同时可以固碳1.5吨,共计减排5.5吨CO2。国内目前煤制甲醇完全成本2300元/吨(参考内蒙古煤炭价格800元/吨),绿电价格在0.3元/kWh,绿色甲醇成本约为4500元/吨,则碳价在400元/吨时,绿色甲醇可与煤制甲醇成本大致相当。

马士基的“退绿转灰”、吉利的亿吨级项目撤销,绝非绿色甲醇的终点,而是产业从“概念狂欢”回归“理性务实”的信号。绿色甲醇的价值从未被否定,自从绿色甲醇被国际海事组织列为船舶替代燃料,这种作为绿氢载体的清洁燃料便有了巨大的想象空间。

作为航运、交通脱碳的核心选项之一,绿色甲醇唯有跨越 技术成本、供应链、市场认知的三重沟壑,才能真正撑起万亿级脱碳市场,成为破解能源安全和双碳难题的“超级燃料”。