电力行业清洁低碳转型观察研讨会近日在北京举行。本次会议以“减污降碳视角下的新型电力系统建设”为主题,汇聚行业协会、科研院所及一线企业代表,共同回顾我国电力行业减污降碳的卓越历程,深入探讨未来转型路径。

图为与会专家现场演讲。中环报记者乔建华摄

与会专家一致认为,我国电力行业已走出一条极具中国特色的绿色转型之路,正迈向高质量构建新型电力系统的新阶段。

减污降碳协同推进,结构优化引领转型

过去十余年间,中国电力行业作为减污降碳协同增效的主力军,取得了举世瞩目的成就。尤其在减污方面,成效极为显著。据亚洲清洁空气中心中国空气质量项目总监张伟豪介绍,与2014年相比,2024年,我国火电厂二氧化硫和烟尘排放均下降90%以上,氮氧化物排放降幅接近90%,排放绩效下降均超90%。值得注意的是,此期间我国火电装机量和发电量仍在增加,凸显了治污成效的扎实。同时,火电供电标准煤耗持续下降,2024年,每度电较2014年少消耗15克标准煤,带动碳排放强度同步降低。

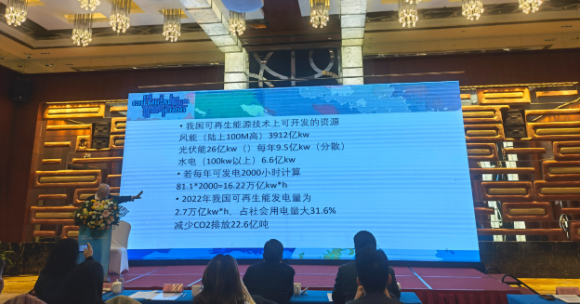

在结构优化方面,我国可再生能源实现跨越式发展。相比2014年,2024年,我国风光水装机总量增加300%以上,风光装机更增加1000%以上。到2024年,新能源装机已超过煤电成为第一大电源,可再生能源在发电结构中占比超过三成,在去年新增发电量中占比超八成。

中国工程院院士、清华大学教授金涌进一步介绍,截至今年上半年,我国可再生能源发电总装机达到21.6亿千瓦,占全球总量40%以上;风光发电总装机容量达16.7亿千瓦,占全球近一半。

政策技术市场协同,构建完善支撑体系

成绩的背后,是一套行之有效的政策、技术与市场协同驱动的支撑体系。

从顶层设计来看,我国发布的3个清洁空气行动计划《大气污染防治行动计划(2013—2017)》《打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018—2020)》《空气质量持续改善行动计划(2023—2025)》,作为指导大气污染防治工作的纲领性文件,均对能源电力行业减污降碳作出相关部署,兼顾源头替代和末端治理,现阶段还包含了火电行业的清洁运输。

中国电力发展促进会可再生能源发电分会副会长刘映华强调,从《大气污染防治行动计划》到“蓝天保卫战”系列部署,再到“双碳”目标,电力行业始终站在污染防治与气候治理的前沿。

此外,技术创新与标准体系建设也为电力行业清洁低碳转型提供了关键支撑。张伟豪指出,我国燃煤电厂已构建起覆盖排放标准、技术指南、工程规范、环境监测及运行管理的全流程污染防治技术标准体系,促进烟气治理技术的跨越式发展。同时,新能源上网电价政策从初期的补贴扶持到全面参与市场竞争,从根本上撬动了行业从重规模走向重消纳的精细化管理。

未来须攻坚系统难题,推动深度融合

面向“十五五”,电力行业清洁低碳转型进入爬坡过坎的关键阶段,需直面挑战,精准施策。

煤电转型是重中之重。中国电力企业联合会首席专家陈宗法指出,煤电仍是我国能源保供的“顶梁柱”,同时也是构建新型电力系统最重要的调节电源。他提出,“十五五”期间将推进“新一代煤电升级行动”,核心目标是“高效调节、清洁降碳”,使煤电成为促消纳、保供应、稳系统的“多能型选手”。对于存量煤电,重点推进灵活性改造、低碳化改造;对于增量煤电,主要通过灵活性制造、低碳化建设,推进“两个联营”,建设“新型煤电”。

在推进煤电转型升级的同时,如何高效消纳日益增长的可再生能源电力成为亟待解决的关键课题。 中国电力科学研究院资深技术专家郭炳庆则强调,实现高比例可再生电能消纳的关键在于解决用户负荷曲线与虚拟负荷曲线之间的“负荷柔性化”资源配置。构建新型电力系统需源网荷储协同发力,需通过政策和市场机制,将荷侧资源由成本型变为资产型资源。

随着源网荷储各环节的深刻变革,电力系统整体架构也面临重构。 国网能源研究院能源所能源战略研究室主任闫晓卿指出,高质量构建新型电力系统需攻克三大核心问题,一是保障安全供电,确保有效容量与灵活调节能力充裕;二是统筹绿色低碳转型,提升新能源发展质量与系统承载能力;三是提升治理现代化程度,完善电力市场机制。( 作者:中环报记者乔建华)