生态安全,是指一国具有支撑国家生存发展的较为完整、不受威胁的生态系统,以及应对内外重大生态问题的能力。习近平总书记指出:“生态环境安全是国家安全的重要组成部分,是经济社会持续健康发展的重要保障。”

在高原之巅、长江之畔、黄河之滨、秦岭深处……绿色正成为高质量发展的鲜明底色。在第十个全民国家安全教育日到来之际,让我们全面回顾近年来我国开展的生态保护修复工作,在山河的绿色脉动中,读懂中国生态安全的“生命密码”。

“根”与“魂”

生态安全的根与魂,是从古至今一脉相承的绿色基因。

溯及思想渊源,中华民族向来崇尚与自然共生,造就了优秀传统生态文化——

大梁宫回荡着孟子“数罟不入洿池”的告诫,函谷关见证着老子“道法自然”的思索,北魏年间,“顺天时,量地利”作为农业生产常识被写入《齐民要术》……千年来,“天人合一”的观念深刻影响着中华民族的哲学世界。

绿水青山的美好愿景,是一代代共产党人手中接力的火炬——

在塞罕坝,三代人的青春让“一棵松”长成百万亩林海;在右玉,70年接力使得“风沙口”变成“塞上绿洲”,共产党人把生态誓言写进山河。

进入新时代,习近平生态文明思想成为生态保护修复工作的根本遵循和行动指南——

伟大思想引领伟大实践。“绿水青山就是金山银山”“人与自然是生命共同体”“山水林田湖草是生命共同体”“共同构建地球生命共同体”……习近平总书记的重要论述,深刻阐明了人与自然和谐共生是中国式现代化的鲜明特征,深刻指出了新时代生态保护修复工作的方向性、根本性问题,系统提出了生态保护修复的指导思想、重大原则、战略目标、重点任务。

浙江省湖州市安吉县鲁家村和谐宜居田园

铁肩担重任,妙笔著华章。2023年召开的全国生态环境保护大会深刻阐述了新征程上推进生态文明建设需要处理好的“五个重大关系”,科学擘画了以美丽中国建设全面推进人与自然和谐共生的现代化的“六大战略部署”。生态保护修复工作者把蕴含其中的世界观和方法论作为“真经”,努力提高创造性执行能力,破解真问题、寻找最优解。2024年发布的《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》,明确了全面推进美丽中国建设的重点任务。生态保护修复工作者以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉,凝心聚力把“路线图”变成“施工图”。

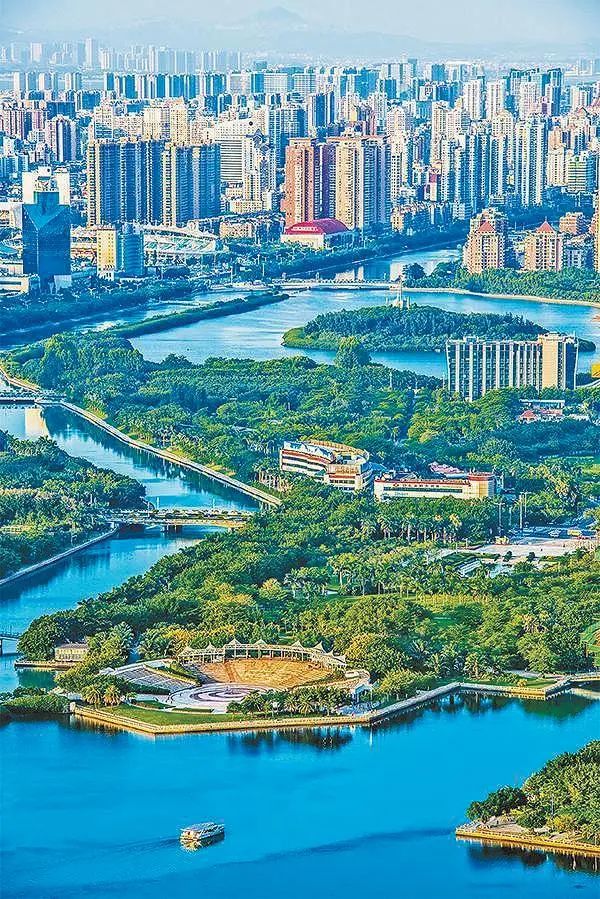

学思用贯通,知信行统一。《习近平关于自然资源工作论述摘编》出版发行,将我们党对自然资源保护和开发利用的规律性认识提升到全新高度。生态保护修复工作者把学习成效转化为实际行动,着眼于国家生态文明建设大局和自然资源改革发展大势,学习运用习近平生态文明思想“厦门实践”经验,构建从山顶到海洋的保护治理大格局,久久为功建设“大美自然”,念好新时期生态保护修复的“山海经”。

融为一体,合而为一。自然资源部门坚决扛起“两统一”政治责任,强力推进司局融合、部局融合、部门融合、部省融合,通过管理理念、管理体制、规划实施、技术数据的融合,助推我国生态文明建设迈上新台阶。山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(以下简称“山水工程”)、全域土地综合整治等工作,为自然资源融合管理提供实践样板。

《国家生态保护修复公报2024》显示,我国国土空间生态保护修复已经实现由单一要素向系统治理转变、由工程措施为主向自然恢复为主转变、由末端治理向全链条管理转变、由依靠财政向多元化投入转变的“四个重大转变”,为我国生态文明建设实现“四个重大转变”做出重要贡献。

绿色家底持续增厚。《2024年中国国土绿化状况公报》显示,2024年,全国完成营造林444.6万公顷,森林覆盖率超25%。“三北”工程攻坚战迈出坚定步伐,完成治理面积超380万公顷。推进“十四五”27个“山水工程”项目,累计完成生态保护修复面积超500万公顷。

“骨”与“脉”

生态安全的骨与脉,是纵贯山海的绿色蓝图。

规划为“骨”,架起顶天立地的生态脊梁——

2020年,《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》(即“双重规划”)公布。这是党的十九大后生态保护和修复领域第一个综合性规划,是新时代国家层面推进生态保护和修复工作的基本纲领。

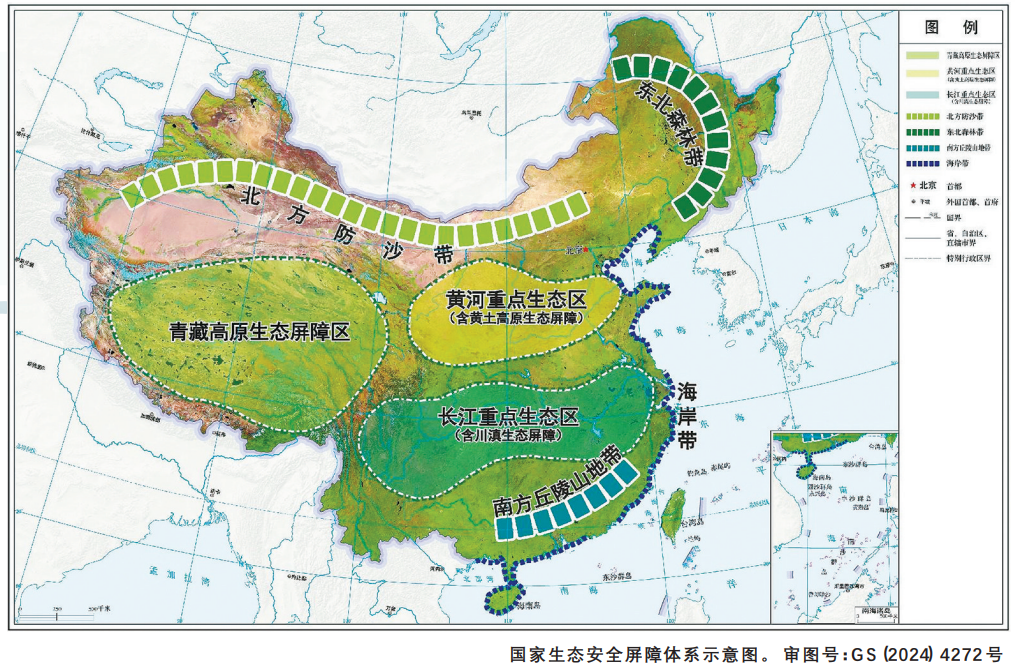

“双重规划”明确了以青藏高原生态屏障区、黄河重点生态区(含黄土高原生态屏障)、长江重点生态区(含川滇生态屏障)、东北森林带、北方防沙带、南方丘陵山地带、海岸带为核心的“三区四带”国家生态安全屏障,统筹布局了9个重大工程、47项重点任务。

两个“重”字,重如千钧。重大工程着力构筑和优化国家生态安全屏障体系,基本囊括了我国主要的生态安全屏障骨架,以及长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略的生态支撑区域。相关重大工程被纳入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

生态保护红线成为保障和维护国家生态安全的底线和生命线,筑牢中华民族永续发展的根基。2022年以来,我国实施首部“多规合一”的国家级国土空间规划《全国国土空间规划纲要(2021—2035年)》,进一步明确了“三区四带”国家生态安全屏障体系,确立了国家生态安全战略新格局。我国陆海统筹划定生态保护红线面积不低于315万平方公里,覆盖了绝大多数草原、重要湿地、珊瑚礁、红树林、海草床等重要生态系统。

践行“国之大者”。国家公园是生态文明建设重大制度创新,我国全面推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设,将自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域纳入其中。

规划体系成型。“双重规划”与重点区域、流域、海域生态保护修复规划相交织,历史遗留矿山生态修复、海岸带生态保护和修复重大工程建设、红树林保护修复等专项行动计划聚焦突出问题,地方各级生态保护修复规划因地制宜。

制度为“脉”,打通各个关节的“奇经八脉”——

筼筜回响,驰而不息;“厦门实践”,示范全国。筼筜湖综合治理是习近平生态文明思想的重要发端,厦门是习近平生态文明思想的重要孕育地和实践地。2024年8月,自然资源部等四部委联合印发《关于学习运用习近平生态文明思想“厦门实践”经验深入推进新时期生态保护修复工作的意见》。

厦门市筼筜湖畔的白鹭洲人海和谐美丽画卷

意见落实党的二十届三中全会“深化生态文明体制改革”的部署,强调六个坚持:规划引领,构建国家和地区生态安全格局;源头治理,强化自然资源开发利用全过程生态保护修复;系统治理,全方位推进山水林田湖草沙一体化保护和修复;科学治理,提升生态保护修复基础支撑能力;规范治理,健全生态保护修复长效机制;久久为功,推动生态保护修复不断迈上新台阶。

感悟“千万工程”,绘就现代版“富春山居图”。“千万工程”从改善乡村生产环境、人居环境出发,将乡村生态环境资源转化为生态经济资源,造就万千美丽乡村,造福万千农民群众。全域土地综合整治转动空间“魔方”,以国土空间规划为引领,整体推进农用地整理、建设用地整理、生态保护修复和历史文化保护,是“千万工程”迭代升级的重要平台和抓手。2024年8月,自然资源部印发《关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见》。

意见贯彻落实党的二十届三中全会关于完善城乡融合发展体制机制、深化土地制度改革的决策部署,以县域为统筹单元、以乡镇为基本实施单元,综合运用相关政策工具,促进城乡要素平等交换、双向流动,优化农村地区国土空间布局,改善农村生态环境和农民生产生活条件,助推农村一二三产业融合发展和城乡融合发展,服务乡村全面振兴。

激励与约束,双向发力。用最严格制度最严密法治守护绿水青山、保障绿色发展。自然资源部出台《保护和永续利用自然资源扎实推进美丽中国建设的实施意见》,推动形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。颁布新《中华人民共和国矿产资源法》,增加“矿区生态修复”专章,为系统重构矿区生态修复治理提供法治保障,将有力促进资源开发与生态保护相协调。国土空间规划法、国家公园法等相关国家法律制修订加快推进。

构建实施管理制度和监管体系。建立生态保护修复项目全生命周期管理制度,促进生态修复适应性管理。完善生态保护修复标准体系完善,提高生态保护修复科学性、专业性、适用性。创新多元化投入政策,出台探索利用市场化方式推进矿山生态修复等制度,持续拓宽资金渠道,释放政策红利。

“血”与“肉”

生态安全的血与肉,是山河焕新的绿色力量。

人与自然之间,留出“边界感”——

在青藏高原,三江源国家公园实现对长江、黄河、澜沧江的源头整体保护,守卫着“亚洲水塔”;在东北,虎豹王者归来的呼啸震醒沉睡的原始森林;在海南,热带雨林国家公园雨林生境改善,护佑着珍贵的生物多样性宝库和全球最濒危灵长类动物......首批5个国家公园设立以来,藏羚羊、东北虎、东北豹、海南长臂猿等旗舰物种数量持续增长,资源保护管理、监测监管能力、园区伙伴关系、科技支撑能力等取得显著成效。

东北虎豹国家公园

秦岭北麓划定生态红线,设置自然保护区,对人类活动加以限制,以“互不打扰”的敬意守护“中华祖脉”。在山东东营的黄河入海口,昔日的盐碱地如今沙鸥翔集、水鸟相依,黄(渤)海候鸟栖息地获批入选《世界遗产名录》,我国世界自然遗产总数继续保持全球第一。

建设“大美自然”,开展重大行动——

“十四五”期间,围绕“三区四带”国家生态安全屏障体系建设,自然资源部协调有关部门指导各地实施了27个“山水工程”、49个历史遗留矿山生态修复示范工程、63个海洋生态保护修复工程。累计完成修复面积超500万公顷,修复治理历史遗留废弃矿山3.93万公顷,整治修复海岸线约400公里、滨海湿地超3万公顷,红树林面积增至3.03万公顷,我国成为世界上少数红树林面积净增长的国家之一。

“山水工程”遵循自然生态系统演替规律和内在机理,对山上山下、地上地下、陆地海洋以及流域上下游进行整体保护、系统修复、综合治理。

“山水工程”让重庆铜锣山废弃矿山蝶变为绿水青山

山西吕梁山西麓融合黄河“几字弯”治理攻坚战,科学开展植树造林和草地修复,稳步推进沙化土地治理,实现“一泓清水入黄河”。宁夏六盘山生态功能区注重部门协同,统筹实施国家级自然保护区建设、小流域综合治理、森林资源和生物多样性保护。安徽巢湖流域肥东县十八联圩湿地通过退渔还湖、退塘还湿、生态渗滤岛等近自然措施,打造“百鸟之巢、巢湖之肾、洪水之库”。

“边开采,边修复”成为生产矿山成长的“标准姿势”,在保障国家能源安全、推动矿业绿色转型和高质量发展中发挥重要作用。

亿万吨级国家煤炭生产基地山西中煤平朔矿区,坚持生态建设与经济建设同步规划、同步实施、同步发展,改变中国煤企“黑色”形象。亚洲最深露天铁矿辽宁鞍钢大孤山铁矿,建设集团生态园,百年老矿涅槃重生。内蒙古国能集团黑岱沟露天煤矿将植被覆盖率提高至80%以上,土地复垦率100%,建成黄河流域的“煤海塞罕坝”。青海果洛紫金矿业德尔尼铜矿“缺氧不缺科技”,采用多种生态修复技术,让绿色在海拔4000米处重新生长。

天蓝海碧,人海和谐。海洋领域加快建设安全、生态、健康、韧性、活力的“蓝色海湾”“和美海岛”“美丽岸滩”,有效提升海洋生态系统质量和稳定性,助力海洋强国建设。

再现北国“金沙滩”,河北秦皇岛市北戴河协同推进海域污染防治、生态保护修复、生态防灾减灾等。一海阳光,一城绿美,山东日照按照“拓展公共亲海空间、营造人海和谐海湾、贯通全域生态廊道”的思路,建成了功能复合、活力多元的阳光海岸带。红树林变身“金树林”,广东惠州市打造粤港澳大湾区红树林生态园,开启全国碳汇开发权交易先河。

服务国家“双碳”目标。自然资源部出台《生态系统碳汇能力巩固提升实施方案》,提升生态系统碳汇增量,建立生态系统碳汇监测核算体系。我国林草年碳汇量超过12亿吨二氧化碳当量,居世界首位,成为实现“双碳”目标的“压舱石”。

种出一个春天,履“植”尽责绿化祖国——

“国土绿化必须坚持扩绿兴绿护绿‘三绿’并举,推动森林水库、钱库、粮库、碳库‘四库’联动,更加注重‘提质’‘兴业’‘利民’”。我国科学推进大规模国土绿化。

打响“三北”工程攻坚战,实现从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。在塔克拉玛干沙漠,最后一株玫瑰花苗完成对沙漠“锁边”后,再向“扩边”发展。作为我国生态文明建设的标志性工程,“三北”工程已累计造林4.8亿亩,治理退化草原12.8亿亩。

未来,“三北”工程将全面落实科学治理、系统治理要求,尊重自然规律、经济规律和社会规律,走科学、生态、节俭治理之路,以筑牢我国北方生态安全屏障为目标,坚持因害设防、综合施治、分区施策。

黄沙在退却。我国53%的可治理沙化土地得到有效治理,沙化土地面积净减少6500万亩,在全球率先实现了土地退化“零增长”、荒漠化和沙化土地“双缩减”。

新绿在涌动。当前,我国森林覆盖率已超25%,贡献了约25%的全球新增绿化面积。“粮库”充盈,森林食物产量超2亿吨,成为继粮食、蔬菜之后的第三大重要农产品。“钱库”彰显,林下经济利用林地面积达6亿亩,年产值约1万亿元。

“利”与“义”

生态安全之“利”,是高质量发展的绿色动能。

还绿水青山,变金山银山,生态保护修复的“乘法效应”正在改写中国发展方程式——

重新发现乡村的价值。“让欣赏田园风光、想起小时候的味道成为百姓生活的新时尚。”全域土地综合整治把耕地放在山水林田湖草沙生命共同体层面进行一体化保护和系统治理,有效保护农耕肌理、释放发展空间、修复生态基底、共享土地红利,已成为自然资源领域助力乡村全面振兴和城乡融合发展的重要平台。

湖北应城探索林耕空间置换,促进耕地林地集中连片,提升林耕质量。吉林大安推进盐碱地综合利用,守住耕地保护红线。上海金山创新集建设用地、设施农用地、永久基本农田、林地等为一体的“农业标准地”,探索大都市耕地保护与城市发展新道路。浙江宁波推动资源重组、功能重塑、空间重构、产业重整、环境重生,构建更加合理的“三生空间”。江西余江整合集体建设用地,让群众在家门口就业增收致富。重庆九龙坡激活农村闲地、闲房、闲钱、“闲人”,吸引年轻劳动力返乡创业。浙江余杭尊重百姓意愿,以“众人的事情由众人商量”提高乡村治理水平。

据统计,截至2024年7月,全国1574个全域土地综合整治试点累计完成综合整治规模720多万亩,实现新增耕地66万亩、减少建设用地16万亩。

服务国家重大战略。“十四五”以来,“山水工程”积极服务京津冀协同发展、黄河流域生态保护和高质量发展、西部大开发、长江经济带发展等国家重大战略,以高水平保护修复支撑高质量发展。

首都西部生态屏障区山水工程与灾后恢复重建、韧性城市建设、乡村振兴等有机融合,变恢复重建为生态再生、发展再建。河北白洋淀上游山水工程与“十三五”期间实施的雄安新区山水工程有效衔接,接力重建“华北明珠”的绿色屏障。

湟水流域是黄河上游最大的支流、青海耕地和人口最集中的区域,“山水工程”在恢复生态系统多样性的同时,构建特色生态产业体系,提高农业生产效益。秦岭北麓西安段山水工程与所在区域村庄规划充分衔接,将生态修复与美丽乡村建设融合。湖北枝江修复金湖湿地,显现湿地生态价值,变身为长江经济带“美丽湖泊”。甘肃祁连山为封育恢复退化草原、森林,在限制居民放牧及采伐活动的同时,提供护林员、旅游向导等就业岗位,指导林产品种植,拓宽增收渠道。

赋能生态产品价值实现。生态保护修复在提供更多绿水青山“本钱”的基础上,打通了向“金山银山”转换的通道。

在“生产环节”,让绿水青山的“颜值”更高。广东韶关使用中草药立体种植等多种改良技术,治理贫瘠的红砂壤,导入中药、脐橙等产业,让当地农民致富。在“配置环节”,让自然资源资产配置效率最优。福建南平依托武夷山国家公园的优质生态产品开展特许经营,推动自然资源资产的景观、生态、人文等多重价值实现。在“交易环节”,让自然资源综合利用效益最大。浙江湖州新开元碎石有限公司按照绿色循环经济理念,构建矿地全生命周期规划利用机制,变坑为园、变废为宝,全产业链以绿生金。

全民共享生态红利。生态饭是长远饭。近5万社区居民被聘为国家公园生态管护员,年均获得工资性收入1万~2万元。祁连山国家公园、青海湖国家公园将生态保护、民生发展、民族团结融为一体,首创“村两委+”社区共建共享模式,十多万牧民放下牧鞭,吃起生态饭。实施野生动物损害全域保险、生态搬迁、入口社区和示范村屯建设等民生项目,提升着群众的幸福感、获得感。

生态安全之“义”,是守望地球的大国责任。

当山水林田湖草沙海共奏“生命交响曲”,我们也为共建地球生命共同体贡献着中国智慧,为增进文明互鉴开辟着新空间——

中国故事打动世界。响应“联合国生态系统恢复十年”行动计划,“中国山水工程”入选联合国首批十大“世界生态恢复旗舰项目”。“三北”工程荣获“联合国森林战略规划优秀实践奖”,河北塞罕坝林场建设者、中国科学家获得联合国“地球卫士”奖。发布《基于自然的解决方案中国实践典型案例》《厦门实践——将基于自然的解决方案融入滨海发展》等公共知识产品。

塞罕坝从荒漠变绿洲的绿色奇迹

中国故事影响世界。与联合国环境规划署签署《关于建设绿色“一带一路”的谅解备忘录》,推动共建绿色“一带一路”。推动全球治理变革,积极履行《生物多样性公约》《湿地公约》,国际红树林中心落户深圳,与世界自然保护联盟合作共建基于自然的解决方案亚洲中心。建设全国滨海论坛、库布其国际沙漠论坛、中非海洋科技论坛等国际合作平台。与多个国家和地区开展生态保护修复、低碳韧性城市规划、荒漠化防治、海洋和森林资源保护等合作。

根深魂正,骨健脉强,血肉丰满,义利兼备。从古老的《山海经》描绘的神话画卷,到新时代“山海经”筑起的国家生态安全脊梁,这不仅是山河的重塑,更是文明的续写——人与自然和谐共生的中国式现代化,是我们写在世界文明史上的伟大答卷。