人民网白沙11月27日电 (记者李学山、符武平)原本只是一片小小的茶叶,但当它生长在有着“山的世界、水的源头、林的海洋、云的故乡”之美誉的白沙,而且又曾是70万年前陨石光顾过的“福地”之上时,它的味道自然而然就带着茶的氤氲和太空的神秘。近年来,作为海南岛中部的“绿心”,白沙黎族自治县正是靠着这样生态优势,将白沙绿茶这片“金叶子”的故事越讲越精彩,进而转化为促进文旅融合和乡村振兴的产业优势,成为践行绿水青山就是金山银山理念的新典范。

五里路有机茶园。五里路茶韵共享农庄供图

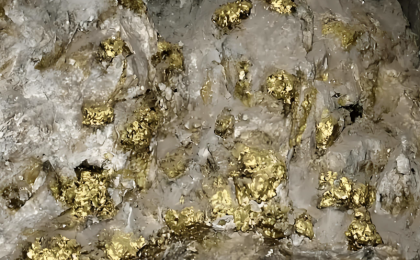

70万年前,一颗陨石划破星空,落入白沙黎族自治县白沙农场境内,成为迄今为止我国发现的第一个陨石坑。经科学家采用x衍射方法测定,陨石坑中冲击角砾岩岩石的矿物质相当丰富,一块小小的陨石样品检测出48种矿物质。方圆10公里的陨石坑,孕育了“陨石坑上的茶叶”的独有品质和独特风味。

正是凭着这“天外来客”陨石生发出的故事和过硬的种植加工技术,白沙先后获得了“中国早春茶之乡”“中国生态茶叶之乡”称号。

人民网外语专家在茶园体验采茶。人民网记者 符武平摄

“很多游客第一次来到我们茶园,都会好奇地问为什么叫‘五里路’?原因很简单,因为我们这里距离白沙陨石坑撞击点大约是五华里(2.5公里)。”11月20日,在白沙黎族自治县牙叉镇五里路茶韵共享农庄,负责人王见君认真地向人民网多语种记者走进海南自贸港看中国式制度型开放采访团成员介绍了白沙种植茶叶的历史以及“来自星星的茶叶”的渊源。

人民网外语专家在茶园体验采茶。人民网记者 符武平摄

当然,要让茶叶受到市场的认可,光靠故事可不行,还要茶叶本身质量过得硬。对于这一点,五里路茶叶专业合作社的创始人符小芳深有感触,她在最初就选择了一条相对比较难走的路:种植有机茶。这就要求她们从土壤、种植、施肥、管理、采摘、生产、加工等环节层层严格要求,全过程绝不用到一点一滴的化肥和农药。

因为不用化肥农药,茶叶病虫害十分严重。带着合作社成员,仅靠人工除虫根本除不过来。紧接着,干旱随之而来,茶叶整行旱死、病虫害整行枯死。符小芳曾几度想放弃,可她回过头看看身后跟着她一起打拼过来的合作社成员们,就没有勇气了,咬咬牙,求助各路专家机构,依靠人工+技术,合理利用物理技术捕虫,管控茶园生态,300亩茶园最终重新焕发了勃勃生机。

符小芳在五里路有机茶园采茶。人民网记者符武平摄

这些年,五里路种出的茶叶先后通过了国内外相关机构的有机认证。2015年开始,年年通过欧盟及美国有机茶认证,在确保了茶叶品质的同时,也得到了市场的认可。随着五里路有机茶园发展越来越好,符小芳也利用茶园带领大家走上致富康庄路。多年来,符小芳的茶园辐射带动周边6个村委会,带动365户1211位建档立卡贫困户脱贫,共实现分红190万元。同时,她还邀请大学教授给周边农家妇女进行技术培训,培训妇女达1000多人,实现了让周边黎族村寨的中老年村民在家门口务工,每月获得可观的收入。

人民网外语专家在体验炒茶。人民网记者 符武平摄

这些年,在做好茶叶的同时,五里路还在拓展研学旅游、民宿等多元化发展路径,依托茶园打造的五里路茶韵共享农庄已跻身为海南首批共享农庄之一,农旅融合振兴乡村的愿景正在变为现实。

五里路茶韵共享农庄。五里路供图

距离五里路不远处,是占地近100亩,集茶叶收购加工、旅游观光一体化的白沙农场茶博园。

在进入茶杯冲泡之前,茶叶需要经过晒青、晾青、做青、杀青、揉捻、烘焙、贮藏等7道复杂工序。传统制茶工艺难以解决诸如杀青不均、火候不匀、条形不整等标准化生产问题,科技创新迫在眉睫。

白沙农场茶博园。人民网记者 符武平摄

白沙农场集团负责人介绍说,茶博园引进的全自动茶叶加工设备,实现了杀青、揉捻、烘焙、贮藏等重要制茶工序的标准化生产。在这里,杀青后的茶叶,经过传送带自动到达揉捻机,完成揉捻之后便自动进入烘焙流程,最后进入恒温储存仓库。工作人员只需要预先对机器设备进行程序设定,包括时间、温度、力道等数值,就可以实现茶叶自动化可控化标准化生产。

标准化生产有效弥补了传统工艺生产的短板,为白沙茶综合实力的整体提升插上了科技的翅膀。据介绍,目前,加工厂每年可加工茶青600吨。园内还建有知茶园、香茶廊、茶博览馆等设施,未来茶博园将打造成为集旅游观光、茶艺表演、科学普及、茶道文化等为一体的“打卡点”。

白沙农场茶博园。人民网记者 符武平摄

白沙茶业协会会长、海南农垦白沙茶业股份有限公司总经理许亮说,当地黎族同胞向有种茶、饮茶的传统,随着20世纪50年代中期白沙农场的建立和垦荒种茶开始,白沙茶产业真正进入规模化、标准化精细加工生产阶段;如今,白沙绿茶已是闻名遐迩,远销海内外。2024年8月,经海口海关所属八所海关查验合格后,海南农垦白沙茶业股份有限公司的红茶、大叶茶等袋泡茶实现全省首单出口——来自尼日利亚的10吨价值29.5万美元(约折合200余万人民币)的订单。这是白沙目前最大规模、最大单笔交易的首次出口。

近年来,白沙在海南率先试点生态资源资产数字运行平台(简称"两山平台")建设,走出了存入“绿水青山”、取出“金山银山”的“两山”实践创新之路,“金融+保险”双轮驱动,为茶产业注入了更多动能。茶旅融合上,白沙生态茶园小镇、五里路茶韵共享农庄、茶博园等成为茶海观光、旅游打卡的目的地。标准化生产上,启用全省首个地方性茶叶类别团体标准,从种植端、种苗、加工、管理、品牌等方面进行规范化要求。品牌打造上,推动茶产品由春茶开发向夏茶、秋茶、冬茶等多产品综合开发转变,茶叶类型由绿茶生产向红茶、白茶等多元化发展升级,白沙茶“矩阵”效应凸显。

白沙茶叶种植基地。人民网 符武平摄

目前白沙的茶叶种植面积达1.45万亩,约占全省三分之一,有机茶园面积3500余亩,拥有茶企15家,其中省农业产业化重点龙头企业4家,年产量达625吨,全年产值达1.3亿元以上,带动全产业链就业人数超过5000人,实现人均增收3500元。

工人在茶园里采茶。人民网记者 符武平摄

“这不仅是一杯茶,更是一段被珍藏的海南时光,一张递向世界的、源自陨石坑产区的海南名片。”许亮说,他希望,当世界各地的茶客打开一份“白沙绿茶”时,不仅能品尝到茶的醇香,也能读到这片神奇土地的传说——“那里有陨石留下的馈赠,有阳光编织的金针,也有我们用心书写、未曾说完的茶语,更有着‘群众致富、企业增效’的乡村振兴新篇章。”