2025年6月25日,全国低碳日上海主场活动上,上海碳普惠正式上线。自此,上海市民可将乘坐地面公交、骑行共享单车、驾驶纯电动车等日常绿色行为积累的碳减排量,在碳普惠平台商城中兑换成数字人民币、商品券、热门IP周边等77种权益。涵盖“蛋仔派对异形抱枕”“周同学限定徽章”等潮品,以及黑胶音乐会员卡、上海海昌海洋公园门票等多样化选择,一经推出便广受市民欢迎。

2025年6月25日,全国低碳日上海主场活动上,上海碳普惠正式上线。

经历近8个月的调试运行,碳普惠平台已有13万用户受邀参加了抢先体验。首批“体验官”之一——每天通勤接近80公里的市民杨女士介绍,她每天乘坐地铁的减排大概有6.23千克,曾用42万多减排积分兑换到了48.9元数字人民币。在上海碳普惠机制中,1克减排量对应1个碳积分。杨女士兑换的数字人民币来自“沪碳行”商城,该商城将汇聚的碳积分转化为减排量,通过碳交易平台进行消纳,最终被某企业购买用于上海碳配额履约。

这意味着,市民的低碳行动不仅产生实际减排量,更通过积分兑换间接参与地方碳市场。碳普惠正将宏大的“双碳”战略目标,转化为市民可感知、可参与、可获益的日常生活实践。

那么,何为碳普惠?上海碳普惠平台如何运营?兑换商城由谁搭建?是否能够可持续?又能为市民生活带来哪些改变?今日本版将为读者解密,了解其背后的逻辑。

一、何为碳普惠?

碳普惠机制的核心在于让社会各类主体的减碳行为“看得见、算得清、有回报”,旨在激发全社会践行低碳生活的内生动力,塑造“人人低碳、乐享普惠”的城市新风尚。

近些年,已有不少企业和政府开展碳普惠模式的探索。企业多围绕自身业务,将用户减排行为嵌入场景,如点外卖不选一次性餐具、骑行共享单车、电子支付等可积累碳积分。一些政府部门也通过自建或政企合作搭建平台,设置减排场景和激励模式。两种碳普惠模式各有优劣,推动了碳普惠的发展,但仍存在不少难点和问题,如不同平台的碳积分互不承认,没法跨平台兑换奖励;能兑换的权益种类不多;同时,政府对企业给公众的实际回馈情况也很难监管到位。

上海碳普惠模式综合考虑,力图构建一套更加完善、更便民的碳普惠体系。

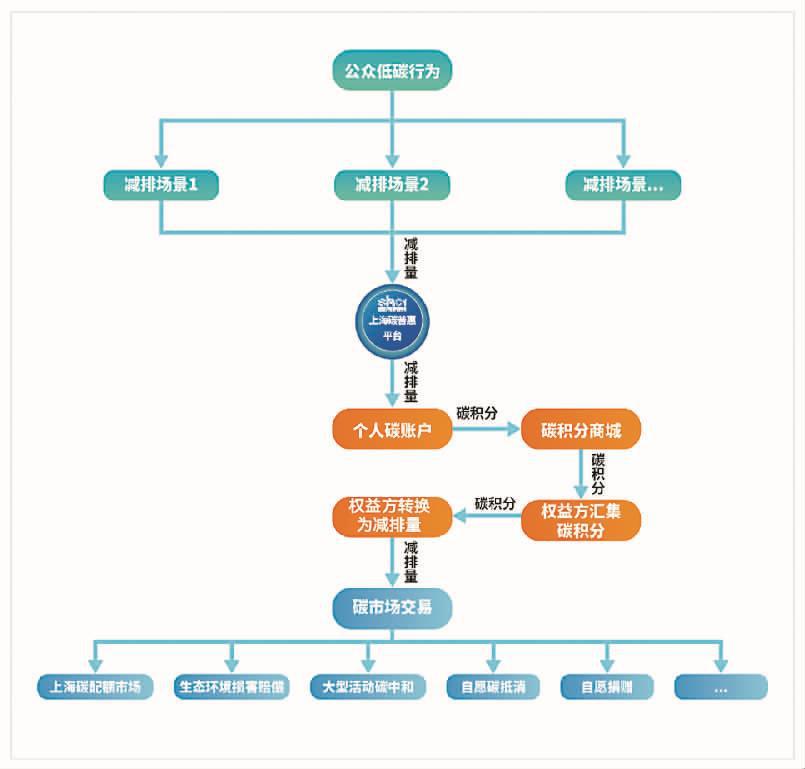

上海碳普惠业务流程图。

二、上海碳普惠有何特点?

上海市高度重视碳普惠体系建设,以构建个体碳账户为核心,以顶层设计为引领,构建了“政府主导、全民参与、市场运作、多平台互通”的碳普惠体系,打造全民低碳行动新范式。

建立个人碳账户,实现多场景减排量汇集

公众低碳行为的减排量具有“少而散”的特征,单个场景下的减排量少、价值小,为提升公众对减排量价值的感受度,上海市依托“随申办”市民云公共信息平台,融合多场景平台,为每个市民建立了与个人身份信息绑定的碳账户,将多场景下分散的减排量由碳普惠平台直接签发给个人碳账户。

目前,碳普惠平台上已接入4种市民日常生活相关的减排场景:地面公交、轨道交通、互联网租赁自行车、纯电动乘用车。市民授权这些应用场景后,就能在践行绿色出行方式的同时由平台自动记录并积累碳减排量。

上海碳普惠为每位市民建立的专属碳账户具有三个层面的功能。

首先它是一个碳账本,用于记录、汇集和管理低碳行为的减排量,解决了不同减排场景平台数据孤岛问题,为激发公众参与低碳行为提供了核心工具;

其次碳减排量是一种碳资产,通过市场碳定价为账本里的减排量赋予价值,减排量能够用来兑换商品和服务,让低碳行为的价值体现为实实在在的好处;

第三个层面,碳减排量还是一种碳信用,接下来将研究建立个人碳信用评估体系,探索减排量在绿色金融、绿色消费等领域的应用,赋能个人减排行为的价值实现,让低碳行动的价值得到更高层面的认可,增强碳普惠机制的运行韧性和内生动力,也让低碳理念更加深入人心。

搭建碳积分商城,为低碳行为提供丰富权益

为给市民低碳行为提供丰富的权益,上海碳普惠依托总平台对接互联网、金融、保险等成熟的商业平台,搭建了公平、开放的积分商城,并制定碳积分商城管理规范,汇集了数字红包、现金券、商品兑换券等几十类权益,市民依据碳账户的碳减排量可以在所有商城兑换权益,增强了市民对减排量的主导权。

公众持有的减排量兑换权益的同时,为实现权益提供方的可持续运营,上海碳普惠允许权益方可以把这些从不同市民手里聚集来的碳积分,再转化成可交易的减排量,通过碳交易市场消纳,有效衔接了减排行为激励与市场化机制,实现个人碳积分间接参与碳市场交易,既解决了个人减排量难以消纳的问题,更保障了权益商城的商业利益。这个模式吸引了多家权益方入驻,形成企业、公众、环境三方都受益的正向闭环碳减排引导机制。

为更好发挥权益的激励作用,权益方也主动投入,努力“放大”碳积分的价值。每减碳1克对应1个碳积分,以上海碳市场每吨碳在70元左右为例,对应100万个碳积分,需要花很长时间才能积攒到,但实际在碳普惠平台上,市民大约乘坐10站地铁或搭乘2到3次公交,就能兑换价值1元的现金类权益。为配合碳普惠上线,支付宝权益商城还推出“限时1折”兑换活动,原先需要2.8万个碳积分才能兑换的公交地铁2元券,现在只要2800个积分,权益放大了10倍,为践行低碳行为的公众提供了实实在在的回报。

形成碳普惠体系,实现多方共赢

上海碳普惠是一个依托政府平台搭建的汇集了多参与方的综合系统,碳普惠平台就像一个枢纽。

前端对接减排场景方,打通多场景平台将减排量签发至个人碳账户,实现了个人在多场景下减排量的汇集;

后端对接权益提供方搭建了积分商城,个人可以在任一积分商城自主选择权益兑换,大大提高了个人对减排量的主导权,提升了市民的参与感和获得感;

终端对接碳市场交易平台,权益方能够将积聚的减排量在碳市场进行交易,为积分商城的良性循环提供了可持续发展模式。

试运行期间,上海碳普惠减排量已在地方碳市场配额履约清缴、生态损害赔偿替代性修复、大型活动碳中和、企业碳抵消等方面实现减排量的消纳闭环。

碳普惠上线仪式上,上海市生态环境局为30余家贡献突出的场景方、权益方、消纳方颁发“优秀合作伙伴奖”。上海公共交通卡、中国建设银行上海市分行、支付宝等代表分享了公交地铁积分兑换、数字人民币红包等特色应用创新。

三、如何保障碳普惠体系的高效运行?

构建完善的顶层设计

2021年上海市人民政府印发《上海市生态环境保护“十四五”规划》,提出“探索开展碳普惠工作,推进碳普惠市场与碳排放权交易市场相互衔接、相互促进”。

2022年上海市将碳普惠体系建设作为市政府重大行政决策事项,由市生态环境局联合市发展改革委、市交通委等八部门联合印发《上海市碳普惠体系建设工作方案》。

2023年9月,市生态环境局印发《上海市碳普惠管理办法(试行)》以及《上海市碳普惠方法学开发与申报指南(试行)》等4个配套实施细则,明确碳普惠体系建设具体内容及操作细则。

2025年2月21日上海市人民政府令第20号公布《上海市碳排放管理办法》,从地方法规层面规范了碳普惠各参与主体的权利义务,明确了碳普惠减排量的法律属性:经市生态环境部门确认的碳普惠减排量,可以用于碳排放配额清缴,或者通过自愿抵销、碳积分兑换等方式,予以消纳。

通过一系列制度文件,上海市建立了碳普惠与碳市场衔接机制,确保了碳普惠政策的稳定性和可操作性,提升参与主体的长期信心,为推动全社会形成“减排即资产”共识、提升参与主体长期信心提供制度保障。

科学核算减排量,建立标准化体系

碳减排量的公信力是影响碳普惠与碳市场衔接的关键要素,也是制约碳普惠长远发展的重要问题。上海市以“科学为基、公平为本、实用为纲”为准则,制定了碳普惠方法学开发、申报、分类评估、审核等全流程技术规范,确保方法学开发过程的标准统一,并创新性地构建方法学分类评估体系,可以吸纳不同主体参与碳普惠,又可以丰富碳普惠减排量类型;上海市碳普惠体系将减排量分类为两类方法学(Ⅰ类和Ⅱ类),不同类别方法学签发的减排量分类又可以进入各自的消纳渠道,只有Ⅰ类方法学签发的减排量可以用于上海碳市场配额履约抵消,而所有减排量可用于自愿碳抵消、自愿碳注销或者生态损害赔偿替代性修复等。

按照数据基础好、核算方法清晰、公众感知度高等原则,上海市优先发布了地面公交、轨道交通、互联网租赁自行车、纯电动乘用车、居民低碳用电、分布式光伏发电、滨海盐沼湿地修复共7个碳普惠方法学,涵盖Ⅰ类和Ⅱ类,覆盖能源、交通及碳汇领域。

以4个交通类方法学为例,每个减排场景的碳减排量是在全市交通出行实际特征的基础上通过科学核算得到:每搭乘一次地面公交减少422克二氧化碳排放;每乘坐一公里地铁减少97克二氧化碳排放;每骑行一公里减少98克二氧化碳排放;驾驶纯电动乘用车出行,每行驶一公里减少28克至85克二氧化碳排放。

区块链赋能,保障数据安全和智能监管

为解决碳普惠平台与场景平台对接过程中的个人身份安全问题,基于区块链技术及数字身份规范,为各场景平台提供匿名隔离的身份标识,建立可控匿名分布式可信数字身份,解决隐私保护和身份互认问题。基于身份基础链,构建链上碳账户,实现“去中心化”管理,市民可通过“随申办”市民云开通专属碳账户,或经由任一场景方、权益方平台(如常用出行APP)都可以访问链上碳账户,目前,已开通20余个访问入口,便捷市民操作和使用。

利用隐私计算和同态加密等技术,在场景平台低碳行为原始数据不出域的情况下,实现减排量追踪溯源、抽查复核以及数据分析利用,同时兼顾数据安全性和数据准确性。通过智能合约把控关键业务逻辑,完成跨组织、跨系统业务流程闭环,实现碳资产的全流程管控,有效保障碳资产的可信度。

未来,上海碳普惠将持续拓展旧衣回收、节约用电等生活化减排场景,引入更多商城与权益品类,优化用户体验。通过直观方式,深化公众对降碳价值的理解、认同与践行,将碳普惠打造为推动全民低碳行动的新引擎。(赵敏 沈琳 丁波 王晨羽)